Главная реакция биосферы 24.01.2024

«Растение — посредник между небом и землей. Оно — истинный Прометей, похитивший огонь с неба». К.А. Тимирязев

Гигантские секвойи и пассажиры московского метро, кузнечики на лугу и невидимые глазу амебы в цветущей луже — как бы ни выглядел земной организм, энергия, которую он использует, имеет один первоисточник — солнечный свет. Кванты электромагнитного излучения, падающие на Землю, раскручивают колесо биохимических превращений, запускающих грандиозную машинерию биосферы на нашей планете.

Из этого правила есть, конечно, редкие исключения, например бедные и чудаковатые на вид экосистемы, построенные эволюцией вокруг геотермальных горячих источников, — странные сообщества, живущие, например, рядом с черными курильщиками. Местные бактерии и археи научились синтезировать органическое вещество за счет окислительно-восстановительных реакций, в прямом смысле оседлав горячие струи минеральных растворов, бьющие из-под тонкой океанической коры. Но если закрыть глаза на несколько исключений, то биосферу можно сравнить с водяной мельницей, только роль потока воды на себя здесь берет солнечный свет.

Для того чтобы усваивать лучистую энергию Солнца, живые системы изобрели фотосинтез — целый комплекс сложнейших реакций. Их суть очень проста: с помощью энергии света организм отрывает электроны от какой-нибудь удобной для него молекулы и переносит их на молекулы углекислого газа, восстанавливая их и превращая в молекулы органического вещества, которое потом можно будет опять окислить, получив энергию. Особо преуспели в этом искусстве существа, выбравшие в качестве источника электронов молекулы воды. Оно и не мудрено: в среднем воду на Земле найти гораздо проще, чем какой-нибудь сероводород. Именно этот тип фотосинтеза выбрали предки сегодняшних растений, и с тех пор, в общем-то, жизнь здесь и завертелась.

Процесс фотосинтеза поистине можно назвать главной реакцией биосферы, поэтому в школьном курсе биологии этой теме уделяется немало внимания.

Начиная с пятого класса при изучении строения клетки ребята знакомятся с типами пластид и говорят об их функциях. А уже в 6-7 классах подробно изучают строение разных растений и сравнивают их фотосинтетические аппараты. Таким образом, выясняется, что у цианобактерий (первых фотосинтезирующих организмов) фотосинтез протекает на впячиваниях мембраны, у водорослей в хроматофорах, а у высших растений в хлоропластах. Изучение теории обязательно сопровождается практическими занятиями, в ходе которых можно воочию увидеть эти «фабрики» по производству глюкозы. Ученики изготавливают микропрепараты водорослей и мхов и изучают их при помощи микроскопа.

Так, можно заметить, что у водоросли спирогиры хроматофор имеет вид спирали (за что она и получает название,) а у улотрикса форму незамкнутого кольца.

Рассмотрев строение органоидов, переходим к изучению физиологии. Какие условия необходимы для протекания фотосинтеза? На этот вопрос ребятам предстоит ответить, пройдя тернистый путь экспериментов в лаборатории медицинского класса.

Ну а для начала необходимо вырастить «подопытных». Поможет нам гидропоническая установка. Создав искусственно благоприятные условия, получаем проростки уже через несколько дней и начинаем наши эксперименты.

Судя по определению, фотосинтез — это процесс, при котором в клетках, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических. При фотосинтезе растение поглощает углекислый газ и воду, синтезирует органические вещества и выделяет кислород как побочный продукт фотосинтеза.

То есть, согласно определению, для данного процесса необходимы 1) свет, 2) углекислый газ и 3) вода. А образовываться будут органические вещества и кислород. Проверим, действительно ли это так?

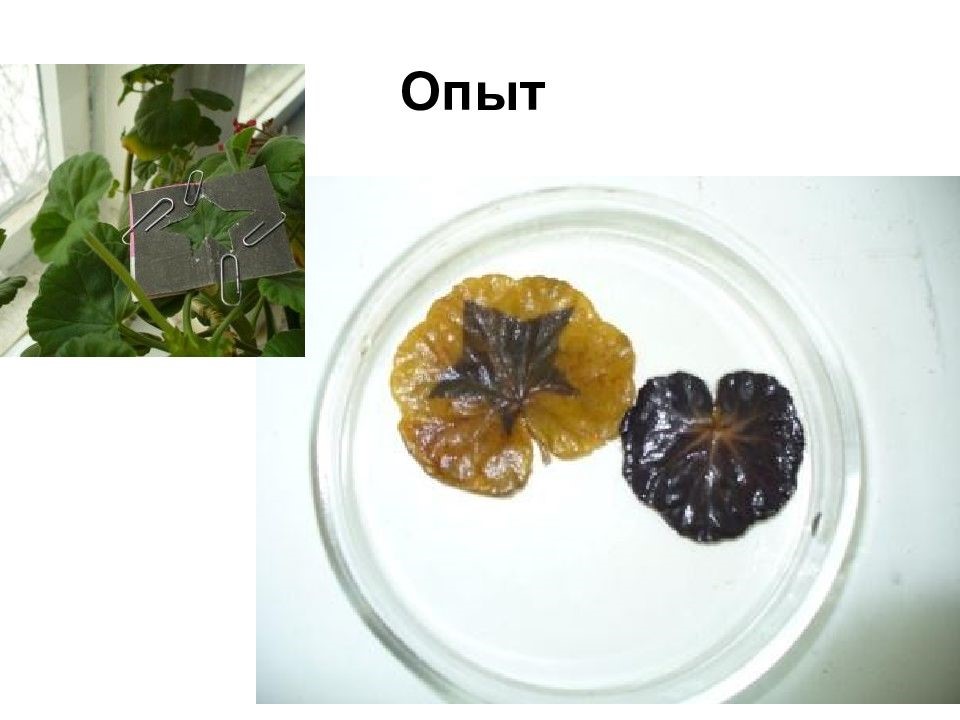

Опыт 1

Нужен ли для фотосинтеза солнечный свет?

Комнатное растение поместим в темный шкаф, чтобы произошел отток питательных веществ из листьев. Через трое суток растения достанем из шкафа и оденем на один из листьев конверт с вырезанной на нем фигурой. Затем растение поместим на солнечный свет. Через 8-10 часов конверт снимем, лист срежем и обработаем спиртом, который хорошо растворяет хлорофилл. Когда спирт окрасится в зеленый цвет, а лист обесцветится, поливаем его слабым раствором йода. На обесцвеченном листе проступит синяя фигура. Значит, в освещенной части образовался крахмал.

Необходимость света доказана.

Опыт 2.

Нужен ли для фотосинтеза углекислый газ?

Зеленое растение помещается под стеклянный герметичный колпак. Рядом с растением под колпак помещается раствор едкой щелочи, который поглотит углекислый газ из воздуха под колпаком. Через двое суток колпак снимают, срезают лист и проверяют, образовался ли в его клетках крахмал. При обработке йодом лист не посинеет. Следовательно, крахмал, образуется в листьях только при наличии углекислого газа в воздухе.

Необходимость углекислого газа доказана.

Опыт 3.

Действительно ли при фотосинтезе выделяется кислород?

На свету элодея выделяет пузырьки газа, который постепенно вытесняет из пробирки воду. Снимем аккуратно пробирку, наполненную газом, закрыв ее отверстие пальцем. Внесем в пробирку тлеющую лучину. Она загорается ярким пламенем. Следовательно, в процессе фотосинтеза побеги элодеи выделили кислород, который активно поддерживает горение.

Способность растения исправлять «испорченный воздух» обнаружил еще в 1771 году английский ученый Джозеф Пристли. Кислор

од был открыт только три года спустя. Джозефа Пристли считают ученым, открывшим фотосинтез. Для лучшего знакомства с историей открытия фотосинтеза ученики классов естественно-научной вертикали посетили выставку на ВДНХ «Живые системы».

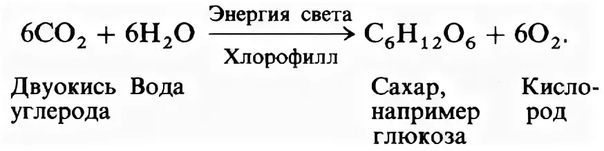

Но и на этом знакомство с главной реакцией биосферы не заканчивается. А сокращенно выглядит она вот так:

Конечно, понять ее может ученик уже познавший основы химии. Поэтому подробное изучение процесса в контексте физико-химических наук продолжается в профильном десятом классе.

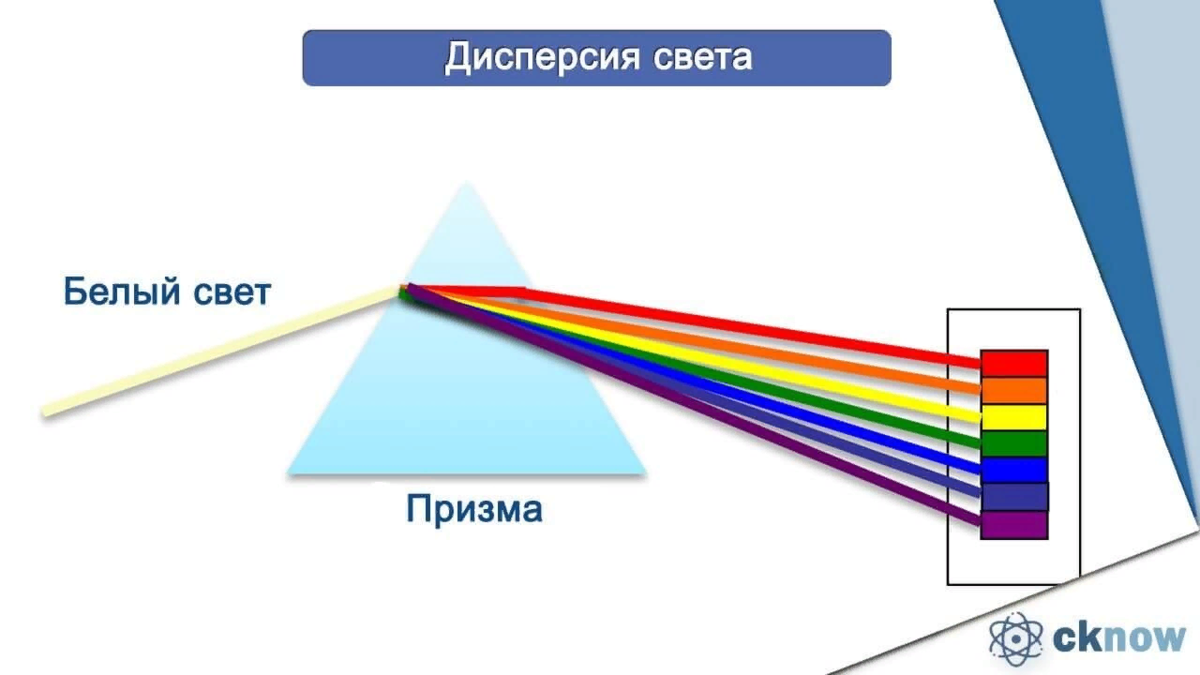

Мы уже говорили о необходимости света для процесса фотосинтеза. Но какую именно роль он играет? Из курса физики десятиклассники уже знают, что белый свет представляет собой смесь различных оттенков. В XIX веке Юнг установил, что свет имеет волновой характер. И для него должны выполняться все явления, присущие волнам.

К середине XIX в. были открыты электромагнитные волны и разработана теория электромагнетизма Дж. Максвелла. Из этой теории следовало, что электромагнитные волны являются поперечными, и распространяются не мгновенно, а с конечной, хотя и очень большой скоростью. Как раз к этому времени стало накапливаться все больше фактов, что свет также является поперечной волной. Кроме того, обнаружилось, что электромагнитные волны проявляют все волновые свойства точно так же, как световые, и имеют ту же скорость. Наконец, к концу XIX в. было установлено, что световые волны возбуждаются заряженными частицами (переходами электронов на разные энергетические уровни внутри атомов вещества) точно так же, как и другие электромагнитные волны. Была полностью установлена электромагнитная природа света, и создана теория, описывающая световые явления.

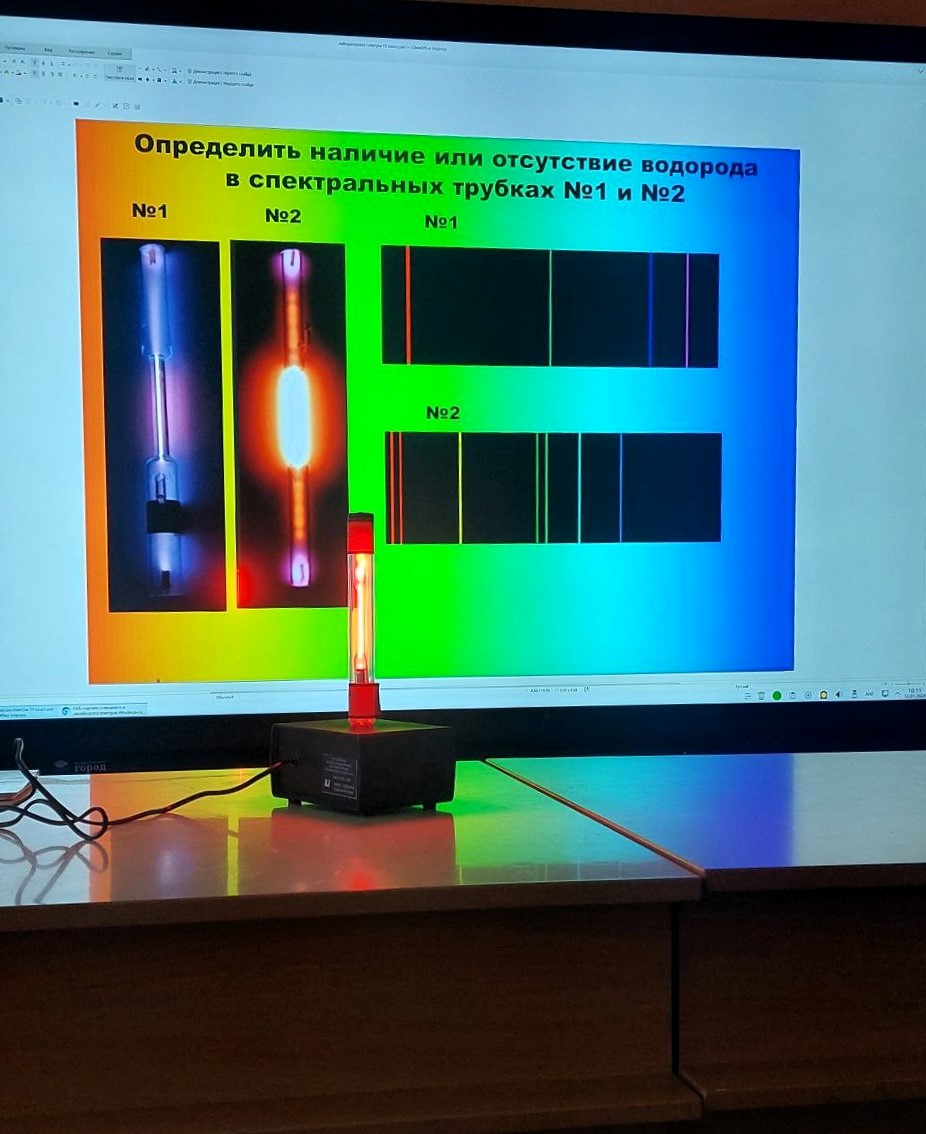

Для лучшего понимания природы света, ребята выполнили практическую работу «Изучение волновых свойств света», в ходе которой изучили явления дисперсии (разложение света на спектральные цвета при прохождении через оптически плотное вещество) идифракции (огибание электромагнитной волной препятствий соизмеримых с длиной волны).

Какую же из этих волн лучше всего поглощают растения?

Оказалось, что хлорофилл лучше всего поглощает красный и синий свет. Точнее, красную и синюю часть солнечного спектра. А зеленая часть спектра им отражается. Именно поэтому мы видим траву и листья большую часть времени как зеленые. Когда много красных лучей в растениях образуется больше сахаров, поэтому южные плоды такие сладкие.

Но, помимо хорофилла, в листьях есть и другие пигменты, которые способны улавливать зеленую часть спектра — каротиноиды. Их не видно в зеленом листе, но на самом деле они там есть. И это можно доказать методом еще одним физико-химическим методом хроматографии. Применили данный метод ученики медицинского класса при выполнении практической работы «Экстракция и разделение пигментов зеленого листа»

Но, помимо хорофилла, в листьях есть и другие пигменты, которые способны улавливать зеленую часть спектра — каротиноиды. Их не видно в зеленом листе, но на самом деле они там есть. И это можно доказать методом еще одним физико-химическим методом хроматографии. Применили данный метод ученики медицинского класса при выполнении практической работы «Экстракция и разделение пигментов зеленого листа».

Для экстракции пигментов были взяты листья комнатных растений и размяты в ступке. К полученной массе добавили спирт и профильтровали. Поместили небольшое количество вытяжки в пробирку и добавили бензин для разделения пигментов. В верхний (бензиновый слой) перешли два вида хлорофилла и каротин, а в нижнем (спиртовом) остался ксантофилл.

Также для сохранности результата провели бумажную хроматографию. Для этого полоску из растительной массы выложили на фильтровальной бумаге и опустили в бензин. Получили следующие результаты. Пигменты разделились в зависимости от плотности.

Эти и другие опыты по изучению процесса фотосинтеза проделал отечественный ученый, основоположник русской научной школы физиологии растений Климент Аркадьевич Тимирязев. Он высказал идею о космической роли зеленых растений.

Таким образом, уникальное значение фотосинтеза состоит в следующем:

1) Образование органических веществ, которые используются человеком для различных производственных потребностей;

2) Аккумулирование огромного количества химической энергии;

3) Снабжение атмосферы кислородом;

4) Вовлечение углекислого газа в круговорот веществ, что приводит к понижению его содержания в атмосфере.

Сегодня мы знаем о фотосинтезе практически все благодаря ученым, которые на протяжении четырех веков мелкими шагами вносили вклад в развитие физиологии растений.

Полученные знания важны для организации правильного освещения растений в теплицах, а также в тех местах, где искусственный свет — единственный источник света для растений. Например, это важно для конструирования космических оранжерей, которые будут необходимы для освоения космоса. Чем дальше мы улетаем от Земли, тем больший запас пищи нужен космонавтам. Если его весь тащить прямо с Земли, это слишком большой объем, пища может испортиться. Возникает проблема с витаминными добавками. Для марсианской миссии нужна будет космическая оранжерея на борту с источником света, который должен при минимальных энергозатратах выдавать максимальную биомассу растений, например салата. Именно сведения об оптимальном количестве и качестве света для растений позволят сконструировать такой светильник. Работы в области фотосинтеза также позволяют повышать продуктивность сельскохозяйственных культур, поскольку фотосинтез — это один из основных процессов, дающий растениям биомассу и позволяющий им формировать плоды и семена.

Еще одна интересная новая область — это искусственный фотосинтез. На основе знаний о работе электронных переносчиков и поглощении кванта света можно пытаться делать что-то вроде солнечных батарей, которые будут давать электричество эффективнее, чем уже имеющиеся солнечные батареи. Такие батареи пытаются делать на основе маленьких контейнеров с водорослями или маленьких искусственных молекулярных комплексов, сделанных на основе живых фотосистем из хлоропластов. Ученые, изучающие фотосинтез, ставят перед собой две глобальные задачи: накормить человечество и дать человечеству электричество. Фотосинтез как процесс позволяет сделать и то и другое. И на это направлены усилия ученых всего мира.

#ШКОЛА950 #ДОНМ #Предпрофкласс