Департамент образования и науки города Москвы Северо-Восточный административный округ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 950"

ГБОУ Школа № 950

Интеграция естественных наук при изучении темы «Кровь. Система кровообращения» 10.01.2024

«Кровь – это есть совсем особый сок…» (И. Гете)

Эту удивительную жидкость, самую главную из компонентов внутренней среды, философы Древней Греции считали носителем души, ею скрепляли священные клятвы, ее приносили в жертву богам. Название этой чудесной жидкости – кровь. Многие века истинное значение и состав крови оставались загадками. С развитием науки человеческий разум все глубже проникает во многие тайны крови. Исследуя ее, ученые и врачи познают ее свойства и функции. Наши ребята, на мгновение став учеными – исследователями, тоже решили провести увлекательное исследование. Наш класс – это большая лаборатория, где представлены инструменты, приборы, посуда – все то, что используют в лабораториях для взятия и исследования крови. Ребята, надев белые халаты, как и положено в настоящей лаборатории, приступили к работе!

Общее количество крови в организме взрослого человека равно 7% от его веса, по объему это около 4–6 л у взрослого человека и около 3–4 л у подростков. Если дать крови отстояться, предварительно приняв меры, препятствующие ее свертыванию, то образуются два резко отличающихся друг от друга слоя. Верхний слой – слегка желтоватая полупрозрачная жидкость – плазма крови. Она состоит из неорганических (90% – вода и различные минеральные соли) и органических веществ: белки, глюкоза, витамины, гормоны и продукты распада. Нижний слой – осадок темно-красного цвета, который образован форменными элементами – клетками крови: эритроцитами и лейкоцитами, и кровяными пластинками – тромбоцитами.

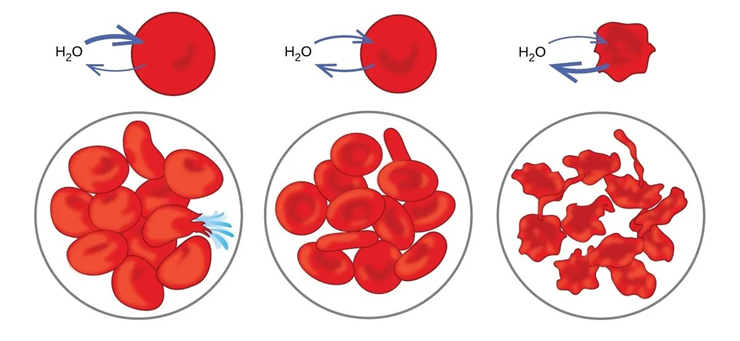

«Кровь образно называют «плененным» морем. Как вы думаете почему?» Ребята сумели найти ответ на уроках химии и выяснили, что вкус крови слегка солоноватый, так как химический состав крови и морской воды очень схожи. Это неслучайно, ведь жизнь зародилась именно в море. «Плененным», потому что кровь заключена в организме. Важнейшие соли крови — хлорид натрия, хлорид калия и хлорид кальция. Жизнедеятельность клеток организма зависит от нормального солевого состава крови. Если заполнить три пробирки раствором поваренной соли различной концентрации: 0,9%, 0,2% и 2% и добавить туда небольшое, но одинаковое количество крови, то спустя 10— 15 минут можно заметить, что в растворах поваренной соли различной концентрации эритроциты ведут себя по-разному. Они не изменяются в пробирке, где концентрация соли равна 0,9%. Эритроциты осядут на дно пробирки, и жидкость останется прозрачной. Такой раствор называется физиологическим раствором, так как примерно такая же концентрация хлорида натрия содержится в плазме крови. В пробирке с более низким – гипотоническим (0,2%), чем в плазме, содержанием хлорида натрия эритроциты набухают, их оболочка разрывается. Красящее вещество эритроцитов — гемоглобин выходит наружу и окрашивает жидкость в пробирке в розовый цвет. В пробирке с более высоким – гипертоническим содержанием хлорида натрия (2%) эритроциты сморщиваются и оседают на дно, так как вода из них выходит наружу. Следовательно, постоянство солевого состава плазмы обеспечивает нормальное строение и функцию клеток крови.

Этот пример показывает, что при введении в кровь лекарственных веществ нужно всегда заботиться о том, чтобы солевой состав вводимых растворов по концентрации соответствовал составу плазмы. Поэтому лекарства для введения в кровь готовят на физиологическом растворе. Физиологический раствор вводится также людям, потерявшим большое количество воды, для сохранения их жизни. Поддержание нормального уровня хлорида натрия в плазме — важная задача организма. Повышение или понижение содержания солей натрия в плазме опасно для здоровья и жизни человека. Находящийся в море и лишенный пресной воды человек погибает оттого, что в его крови увеличивается содержание солей, и прежде всего хлорида натрия. Вода из клеток и тканей устремляется в кровь, и организм обезвоживается. Потеря с потом большого количества хлорида натрия, а с ним и воды также приводит к нарушениям в деятельности организма.

В одной популярной книге по физиологии было образно сказано: «В каждую секунду в красном море миллионы кораблей терпят крушение и опускаются на дно. Но миллионы новых кораблей выходят из каменных гаваней вновь в плавание». О чем же идет речь? На этот вопрос наши юные исследователи смогли ответить, изучив форменные элементы крови. Под кораблями подразумевались эритроциты, часть которых все время погибает, но их количество восстанавливается за счет новых эритроцитов, поступающих в кровь из кроветворных органов. Каменная гавань – красный костный мозг. Ребята также выяснили, что красный цвет эритроцита зависит от особого вещества – гемоглобина (от греческого haima – кровь и латинского globus – шар). В составе гемоглобина находится два составных элемента: белок глобин, являющийся основой для гемоглобина, железо в форме гема, прикрепленное к определенным зонам белка. В легких он присоединяет к себе кислород и становится оксигемоглобином. В тканях это соединение распадается на кислород и гемоглобин. Кислород используется клетками организма, а гемоглобин, присоединив к себе углекислый газ, возвращается в легкие. Но ребята уже знают, что у некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет. Чем же это объясняется? В отличие от красной крови в состав голубой крови входит дыхательный пигмент под названием гемоцианин на основе меди, придавая крови синий цвет. Соединяясь с кислородом воздуха, гемоцианин синеет, а отдавая кислород тканям - обесцвечивается.

На этом наши юные ученые-исследователи не остановились и перешли к практическим действиям, выполнив на уроке биологии лабораторную работу “Микроскопическое строение крови человека и лягушки”. Ребята пришли к выводу, что эритроциты крови человека отличаются от эритроцитов крови лягушки. И сумели объяснить это тем, что кровь человека переносит больше кислорода в единицу времени потому, что организм человека нуждается в большем количестве кислорода в связи с более активным образом жизни, поэтому эритроциты человека имеют двояковогнутую форму, что увеличивает их общую поверхность и способствует лучшему проникновению в них кислорода. Отсутствие ядра в эритроцитах крови человека также увеличивает их ёмкость. Таким образом, эволюция эритроцитов позвоночных животных шла в направлении уменьшения размеров и отсутствия ядра в зрелых клетках.

Резкое снижение количества эритроцитов в крови, отвечающих за доставку в ткани кислорода и удаление углекислого газа, вызывает гибельное состояние организма. Поэтому в случаях большой кровопотери прибегают к переливанию пострадавшему (реципиенту) крови, взятой от другого, здорового организма (донора). Переливание крови люди пытались применять еще с давних времен – уже в истории Древнего Египта и Древней Греции есть упоминания об этом – к примеру, в трудах Гиппократа встречается упоминание о применении крови здоровых людей для лечения больных. Кровь долгое время входила в состав лечебных напитков, разных «чудодейственных» эликсиров. Считалось, что питьё крови храбрых и отважных людей делает других такими же. Самый абсурдный в этом плане случай произошел в конце XV века, когда напоить кровью пытались смертельно больного Папу Римского Иннокентия VIII кровью троих юношей. Как и следовало ожидать, эта процедура не увенчалась успехом. Почему в одних случаях чужая кровь отлично «приживается» в организме нового «хозяина» и спасает ему жизнь, а в других разрушается и вызывает тяжелую, подчас смертельную реакцию? На эти вопросы в начале XX в. дали ответ немецкий ученый П. Эрлих и его ученик - австриец К. Ландштейнер, открыв три группы крови, а затем чешский ученый Я. Янский открыл еще и IV группу крови. Существование групп крови связано с тем, что в эритроцитах встречаются вещества белковой природы — агглютиногены (антигены) — двух типов: A и B, а в плазме — агглютинины α и β. В крови человека не может быть одноимённых агглютининов и агглютиногенов. При их встрече происходит склеивание (агглютинация) эритроцитов и их разрушение. Если в эритроцитах нет агглютиногенов, то в плазме находятся агглютинины α и β — это первая группа крови — 0(I). Если в эритроците есть агглютиногены A, то в плазме есть агглютинины β — это вторая группа A(II). Если в эритроците есть агглютиногены B, то в плазме есть агглютинины α — третья группа B(III). И наконец, если в эритроцитах находятся оба агглютиногена, то в плазме нет агглютининов — это соответственно четвёртая группа крови — AB(IV). При переливании крови необходимо еще учитывать еще один важный фактор. Оказывается, в эритроцитах у 85% людей имеется белок резус-фактор. Так он назван потому, что впервые был обнаружен в крови мартышки макаки-резус. Люди, у которых в эритроцитах имеется этот белок, называются резус-положительными. У 15 % людей в эритроцитах нет этого белка - это резус - отрицательные люди. На уроках биологии ребята изучили схему переливания групп крови и, пользуясь интерактивным комплексом «Телементор», провели практическую работу по определению групп крови. А в Музее Российского Красного Креста наши обучающиеся узнали, как зародилось движение безвозмездных доноров крови в России и мире, кого называли сестрами милосердия и ещё много других удивительных фактов.

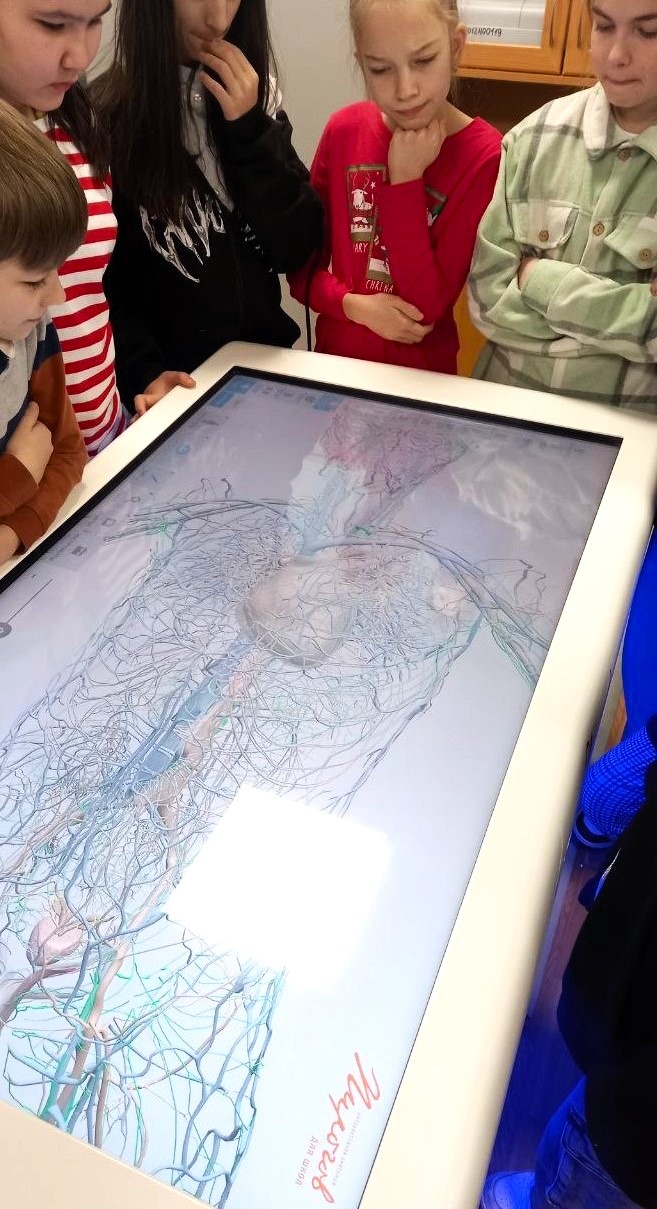

Как нельзя себе представить государство без транспортных линий связи, так нельзя понять существование человека без движения крови по сосудам, когда во все органы и ткани разносятся кислород, вода, белки и другие вещества. Ребята на уроках биологии, пользуясь интерактивным анатомическим столом «Пирогов», выяснили, что сердечно-сосудистая система состоит из сердца и сосудов, изучили их особенности строения. Наше сердце работает как насос, перекачивая кровь по всему организму. Подчиняясь законам физики, кровь, как и любая жидкость, перетекает из области высокого давления в область более низкого. А так как сосуды в организме человека бывают разные – это артерии, вены и капилляры, то и перемещаться по ним кровь будет с разной скоростью. Скорость передвижения крови зависит от так называемой площади поперечного сечения сосудов. Скорость крови обратно пропорциональна общей площади поперечного сечения сосудов. Известно, что самой большой суммарной площадью поперечного сечения обладают капилляры – самые мелкие сосуды, а это значит, что там самая низкая скорость передвижения крови – 0,5 – 1,2 мм/с. Зато площадь поперечного сечения самой крупной артерии – аорты – самая маленькая, поэтому там самая высокая скорость движения крови – 0,5 м/с. И эти факты ребята легко подтвердили на занятиях элективного курса «Естественно-научный эксперимент», проведя практическую работу по измерению скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.

Сокращаясь, сердечная мышца оказывает сильное давление на находящуюся в желудочках кровь. Под давлением кровь из левого желудочка поступает в аорту, стенки которой обладают высокой эластичностью. Поэтому, когда кровь поступает в аорту, она начинает расширяться и расширяется до тех пор, пока приток крови не прекратится. После этого силы упругости растянутой стенки аорты, стремясь вернуть ее к первоначальным размерам, выжимают кровь в более удаленный от сердца участок артерии (обратному току препятствует клапан). Этот участок артерии растягивается, и все повторяется сначала. Поэтому после каждого сокращения сердца вдоль деформации, подобно тому, как распространяются волны по натянутой струне или на поверхности воды от брошенного в нее камня. Распространяющиеся вдоль артерии колебания ее стенок получили название артериального пульса. Ребята научились его находить, положив палец на артерию, находящуюся вблизи поверхности тела (например, у запястья), а также с помощью пульсометра цифровой лаборатории по физиологии.

На уроках физики ребята продолжили исследование: как и любая жидкость, кровь будет оказывать давление на стенки кровеносных сосудов. Поэтому в медицине есть такое понятие как «кровяное давление» – это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов – артерий, вен и капилляров. При сокращении сердечной мышцы давление крови в левом желудочке доходит до 140-150 мм рт. ст. Под таким давлением кровь поступает в аорту, где давление ее уже несколько ниже 130-140 мм рт.ст. И чем дальше движется кровь, тем ниже и ниже становится давление. В артериях оно составляет 120-130 мм рт.ст. Особенно резко давление падает в мелких артериях - до 60-70 мм рт. ст., а в капиллярах - до 30-40 мм рт. ст. В мелких венах давление 5-10 мм рт. ст., а в крупных венах оно может быть даже отрицательным (ниже атмосферного почти на 5 мм). За счет разницы давления крови в сосудах, последняя устремляется в область более низкого давления, то есть течет от артерий к венам. После сокращения желудочков, когда кровь поступила в аорту и артерии и полулунные клапаны закрылись, давление достигает наибольшей величины. Такое давление называют верхним, или систолическим давлением. Затем оно начинает уменьшаться и в момент паузы сердца достигает минимальной величины. Это давление называют нижним, или диастолическим.

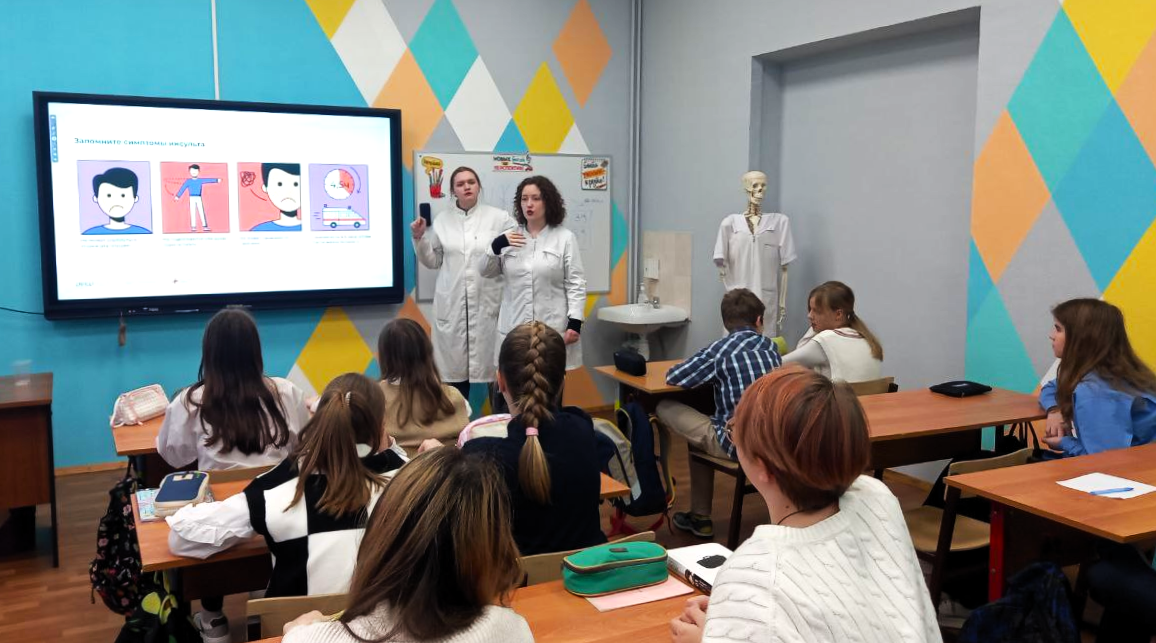

В норме, у здорового человека величина давления должна быть близка к показателю 120 на 70 и должна оставаться постоянной. Но бывает так, что артериальное давление снижается, тогда врачи говорят о таком заболевании как гипотония или гипотензия. При этом заболевании показатели систолического давления ниже 90 мм ртутного столба, а диастолического – ниже 60. Другое не менее опасное состояние связано с повышением артериального давления – гипертония или гипертензия. При цифрах выше 130 на 80 врач должен поставить диагноз гипертония или гипертензия. И гипотония, и гипертония опасны для здоровья тем, что могут привести к нарушениям мозгового кровообращения вплоть до инсульта. С этим серьезным заболеванием, его тревожными симптомами наших учеников познакомили студенты ВОД «Волонтёры-медики». Студенты-медики объяснили ребятам, как определять симптомы инсульта, какие меры нужно соблюдать для профилактики данного заболевания, а также о преимуществах здорового образа жизни.

Чтобы контролировать уровень артериального давления используют приборы – тонометры. На сегодняшний день достаточно широко распространены автоматические тонометры. Использовать их достаточно просто. А раньше использовали механические тонометры, состоящие из манжетки, нагнетателя воздуха, манометра и фонендоскопа. Пациенту надевают на плечо полую камеру-манжетку, которая соединена с манометром и резиновым баллоном для нагнетания воздуха. Фонендоскоп прикладывают к месту локтевого сгиба там, где проходит плечевая артерия. Затем в манжетку накачивают воздух до тех пор, пока ниже манжеты не исчезает пульс. Звуков в это время в фонендоскопе не слышно. Момент исчезновения шумов соответствует уровню диастолического артериального давления. Выпуская воздух, врач фиксирует момент появления пульсирующих шумов и отмечает показания манометра. Так устанавливается систолическое артериальное давление. Ребята на элективном курсе «Шаг в медицину» учатся работать с различными видами тонометров, с помощью которых измеряют друг другу давление. Свои практические навыки ребята применяют и в школе, и дома, оценивая и предупреждая риски сердечно-сосудистых заболеваний у учителей, родителей, бабушек и дедушек. Полученные данные ребята планируют использовать в своих исследовательских работах и представить на различных конференциях.

С древних времён интерес к этой красной жидкости организма не случаен. Значительная кровопотеря при ранении была причиной потери сознания и угасания жизни человека. Доноры своей кровью спасают другие жизни. Можно поставить знак равенства между понятиями «кровь» и «жизнь». Наши обучающиеся на занятиях «Шаг в медицину» учатся распознавать артериальное, венозное и капиллярное кровотечения, отрабатывают приемы остановки внешнего и внутреннего кровотечений, правила применения и наложения жгута, давящей и асептической повязок, алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. Эти навыки оказания первой помощи ребятам пригодятся в практической деятельности и повседневной жизни.

Полученные на занятиях знания и умения ребята демонстрируют в различных конкурсах и мероприятиях. Так, наши восьмиклассники приняли участие во Всероссийском форуме "Поколение ZOЖ". В рамках форума ребята прошли квест-игру, посвященной правилам здорового образа жизни и в упорной борьбе выиграли второе место!

Наши ребята стараются свои знания и умения передать и младшим школьникам. Активно занимаясь волонтерской деятельностью, они проводят беседы, тренинги и другие активности, тем самым прививают и популяризуют основы здорового образа жизни. Так, на Разговорах о важном волонтеры поделились о важности занятий физической культуры и спортом, правильного и здорового питания для сохранения своего здоровья, а также поделились своим опытом добровольческой деятельности и рассказали, чем занимаются волонтеры-медики, и с чего начать добровольческую деятельность.

Таким образом, интегрированные уроки биологии, химии, физики расширяют кругозор и формирует у детей полную картину мира. А в будущем полученные знания помогут ребятам определиться с выбором профессии.

#ШКОЛА950 #ДОНМ #Предпрофкласс