Департамент образования и науки города Москвы Северо-Восточный административный округ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 950"

ГБОУ Школа № 950

Механика опорно-двигательного аппарата человека 08.11.2023

«Движение — это жизнь, а жизнь — это движение»! (Аристотель)

Мы совершаем множество различных движений, перемещаемся в пространстве, бегаем, шагаем, прыгаем, плаваем. Благодаря чему же это возможно? Конечно же, благодаря опорно-двигательной системе. Именно она обеспечивает локомоторную функцию – движение, а также опору для организма, поддерживает части тела в необходимом положении, служит защитой внутренним органам.

На уроках биологии обучающиеся 8М класса естественно-научной вертикали, изучая опорно-двигательный аппарат человека, выяснили, что он состоит из двух частей: пассивной (скелет, суставы и связки) и активной (скелетные мышцы).

Обучающиеся узнали, что каждая кость – это сложный орган, который имеет свое строение, местоположение и значение. Кости делят на несколько видов: трубчатые, губчатые, плоские и смешанные. Ребята изучили строение кости на примере трубчатой. У трубчатой кости два эпифиза, расширяющиеся на концах. Один, проксимальный, ближе к туловищу, другой, дистальный - дальше. Тело трубчатой кости носит название диафиз. Между диафизом и эпифизами у детей и подростков располагаются метафизы. Именно за счет этих участков трубчатые кости растут в длину. Со временем хрящ заменяется костными клетками, и рост кости останавливается. Происходит это до 20-25 лет.

А как же великаны и лилипуты в путешествиях Гулливера в романе Дж. Свифта? Получается, Дж. Свифт погрешил: его великаны в 12 раз больше нормального человека. По законам механики, человекоподобное существо высотой более 20 м должно было бы иметь столь массивный скелет, что, по всей вероятности, оно попросту сломалось бы под его тяжестью. У человека огромных размеров растет потребность в пище пропорционально объему тела, а возможность ее добывания уменьшается, вследствие понижения подвижности. Имеются ли у физики возражения против лилипутов? С точки зрения законов механики - здесь все в порядке.

Законы физики определяют некоторый предел размерам животных и человека. Особенно крупные животные не бывают грациозными, при возрастании размеров произойдет недопустимое возрастание механических нагрузок на организм. В этом ребята смогли убедиться, посетив практическое занятие в Институте биологии и химии МПГУ и изучив особенности строения черепов млекопитающих.

Кости нашего скелета по прочности превосходят и гранит, и бетон. Бедренная кость, поставленная вертикально, может выдержать давление груза в 1,5 т! Что же является причиной высокой прочности костей?

Ребята шаг за шагом выяснили, какие особенности строения придают костям такие уникальные свойства. Так, в состав костной ткани входят органические вещества (в основном белок коллаген, углеводы и др.) и неорганические вещества (вода и минеральные соли кальция, магния, фосфора). Чтобы выяснить роль этих веществ, ребята на занятиях элективного курса «Естественно-научный эксперимент» проделали ряд опытов. Если долго прокаливать кость, то она становится настолько хрупкой, что при малейшем прикосновении рассыпается на мелкие кусочки. Как же так получилось? Оказывается, органические вещества сгорели, вода удалилась, остались неорганические, которые придают костям твердость. Если же кость некоторое время выдержать в растворе соляной кислоты, то она становится настолько гибкой и эластичной, что её можно завязать в узел. Что произошло? Неорганические вещества удалены, остались органические, которые придают костям гибкость и упругость.

В детском возрасте количество органических веществ максимально, кости детей упругие, устойчивы к переломам, однако легко деформируются при чрезмерных нагрузках. С возрастом количество органических веществ уменьшается, а доля минеральных солей увеличивается. Кости приобретают твердость и прочность. У пожилых людей в костях уменьшается доля минеральных веществ, из-за этого их кости становятся более хрупкими. Только правильное сочетание органических и неорганических веществ делает кость твердой и упругой.

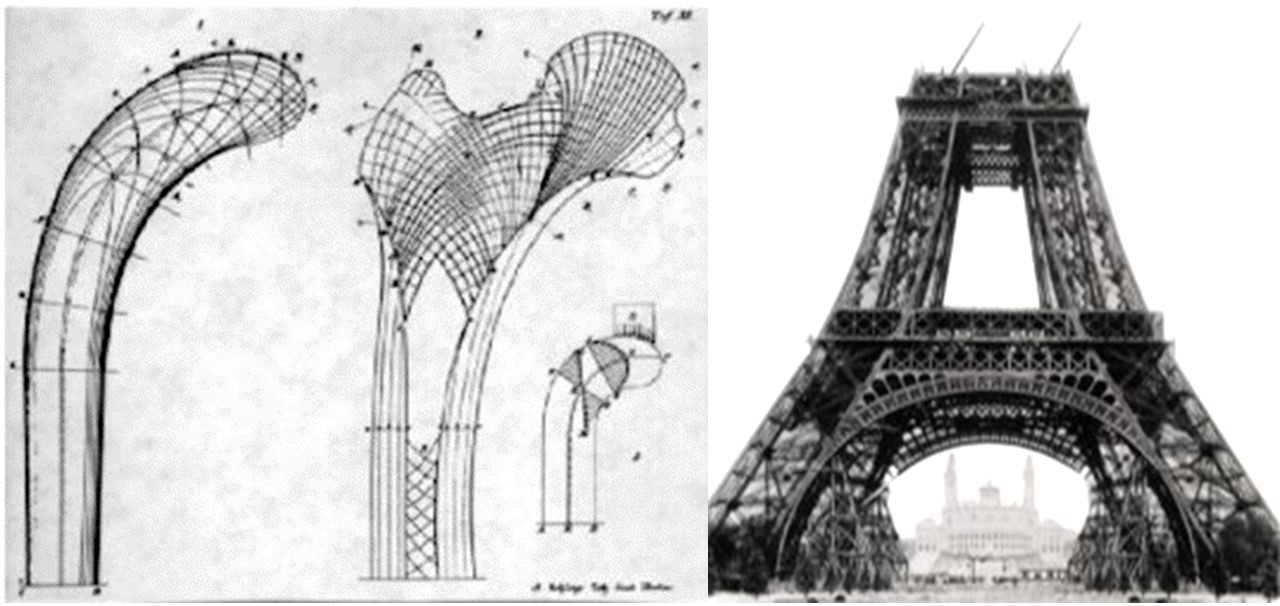

Прочность скелета значительно возрастает благодаря сложной архитектуре внутреннего строения костей. Эту особенность заметил немецкий профессор анатомии Георг фон Мейер, когда исследовал костную структуру шейки и головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в тазобедренный сустав и, при этом, почему-то не ломается под тяжестью тела. Фон Мейер обнаружил, что головка и шейка бедренной кости представляют собой многообразную сеть костных образований. Он сделал предположение, что благодаря такой разветвленной как паутина сети разно направленных друг к другу структурных костных элементов шейки и головки бедра механическая нагрузка удивительным образом перераспределяется по кости. Сеть костных образований имела строгую геометрическую структуру, которая и придавала бедренной кости прочность.

Это открытие было использовано французским инженером Александром Густавом Эйфелем, который предложил чертеж башни. Это сооружение считается одним из самых очевидных ранних примеров использования бионики в инженерии. Основание Эйфелевой башни напоминает костную структуру головки и шейки бедренной кости. На снимке представлен вид строящейся башни, по структуре напоминающий костные балки шейки и головки бедренной кости.

Бионика широко внедряется и в современной медицине, являясь одним из самых технологичных направлений. Так, ребята на Московском урбанистическом форуме – 2023 смогли ознакомиться с бионическими разработками нашей российской компании «Моторика». Разработка бионических протезов позволяет людям, оставшимся без конечности, вести практически полноценную жизнь.

На уроках биологии ребята изучили типы соединения костей. Неподвижное - образование шва (кости черепа); срастание костей (кости таза) - повышает прочность соединения. Полуподвижное соединение костей с помощью хрящей обеспечивает баланс между подвижностью и защитой: соединение позвонков (защита спинного мозга), соединение ребер с грудиной (защита органов грудной клетки). Подвижное соединение — сустав.

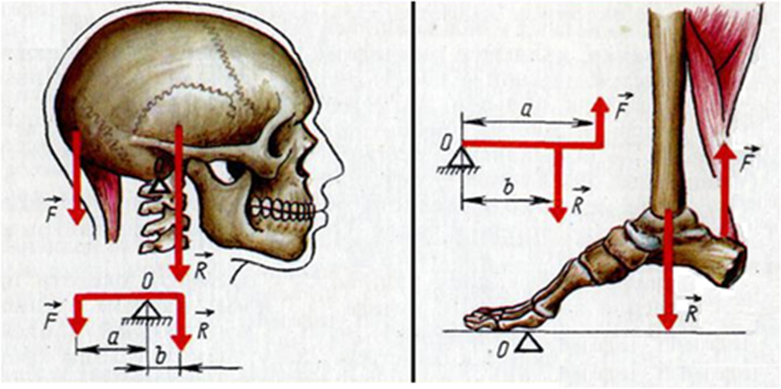

На уроках физики ребята определили, что наши кости работают, как и строительные элементы, в основном на сжатие – растяжение и на изгиб. Так деформации сжатия испытывают позвоночный столб, нижние конечности и покровы ступней. Деформации растяжения – верхние конечности, связки, сухожилия, мышцы. Изгиба – позвоночник, кости таза; кручения – шея при повороте головы, туловище в пояснице при повороте, кисти рук при вращении и т.д. В скелете животных и человека все кости, имеющие некоторую свободу движения, являются рычагами. Например, у человека – кости конечностей, нижняя челюсть, череп, фаланги пальцев.

Рычажные механизмы скелета обычно рассчитаны на выигрыш в скорости при потере в силе. То, что проигрываем здесь в силе, не имеет особого значения, - мышца обладает достаточно большой силой. Зато очень важно то, что, проигрывая в силе, мы выигрываем в других отношениях. Небольшое сокращение длины мышцы позволяет в данном случае осуществить значительное перемещение ладони с грузом (мы можем поднять груз даже к плечу). Кроме того, мы выигрываем в скорости перемещения. Мышцы не могут очень быстро сокращаться; к счастью, при таком рычаге этого не требуется: скорость перемещения ладони с грузом оказывается в 10 раз больше скорости сокращения мышцы. Другими словами, проигрывая в 10 раз силе, мы во столько же раз выигрываем в длине и скорости перемещения груза. Другим примером работы рычага является действие свободы стопы при подъеме на полупальцы.

Почему вытянутой рукой нельзя удержать такой же груз, как согнутой? Когда рука вытянута, то направление действия мышечной силы составляет малый угол с продольной осью вращения рычага. Чтобы в этом случае удержать груз такой же, как и при согнутой руке, нужно значительно увеличить мышечное усилие. При одном и том же мышечном усилии вытянутой рукой можно удержать значительно меньший груз, чем согнутой.

Поражает исключительная целесообразность устройства нашей опорно – двигательной системы. Форма костей и суставов, как выяснили ребята, обеспечивает человеку наиболее выгодные условия для движения. Ещё сложнее строение и взаимоотношение мышц – двигателей нашего тела. Строение и форма мышц зависит от той работы, которую приходится им чаще всего выполнять. Сила, развиваемая мышцей, является геометрической суммой их отдельных волокон. Поэтому, чем толще мышца, тем она сильнее - например икроножная мышца. Она может поднять груз массой до 130 кг!

Сила мышц увеличивается с возрастом, внешними механическими условиями, нагрузкой. Так наиболее интенсивно мышечная сила увеличивается в подростковом возрасте. Сила мышц служит одним из показателей физического развития организма. Для этого чаще всего используют определение силы мышц кисти (кистевая сила). Ребята провели практическую работу, в ходе которой овладели методом кистевой динамометрии и измерили силу мышц кисти.

Работа мышц связана с расходованием энергии. Энергию для мышечных сокращений предоставляют молекулы АТФ. Сокращаясь, мышцы приводят в движение кости, действуя на них как на рычаги. Движение в любом суставе обеспечивается как минимум двумя мышцами, действующими в противоположных направлениях. Такие мышцы называются мышцы – антагонисты. Если движение совершается группой мышц, то такие мышцы называются мышцы – синергисты.

Длительное мышечное напряжение приводит к мышечному утомлению. Утомление – временное снижение работоспособности мышц, возникающее по мере их работы. Причины утомления связаны с накоплением продуктов распада органических веществ в местах контакта: нейрон-нейрон, нейрон–мышца. Сеченов И. М. установил, что интенсивная работа мышц с большой нагрузкой приводит к быстрой утомляемости. Наиболее оптимальными для мышц являются средние нагрузки и ритм, а лучший способ восстановить работоспособность мышц – активный отдых (с активной деятельностью других мышц).

«Кто устанет быстрее – человек, который держит гантели в вытянутых руках или человек, который с этими гантелями делает упражнения?» В ходе практической работы ребята выявили: при статической работе утомление наступает быстрее, так как в действие вовлекаются одновременно все мышцы; при динамической работе утомление наступает медленно, так как мышцы работают по очереди (в промежутках между сокращениями мышца отдыхает). И сделали вывод о том, что чередование различных видов деятельности – залог высокой работоспособности. Вот почему часовых Почётного караула сменяют каждый час.

Резкие неосторожные движения, падения, удары могут привести к травмам опорно-двигательного аппарата: ушибам, растяжениям, вывихам, переломам. На занятиях внеурочной деятельности «Шаг в мир медицины» ребята разбирают ситуационные задачи: изучают рентгеновские снимки скелета человека, учатся определять вид травмы, составляют алгоритм действий при оказании первой помощи, оттачивают навыки наложения различных видов повязок, шин.

На Московском Фестивале НАУКА 0+ наши обучающиеся посетили тематическую площадку "Медицина и здоровье" в РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Ребятам показали традиционные и современные способы оказания медицинской помощи при переломах костей скелета и рассказали о профессиональных навыках травматолога-ортопеда.

Таким образом, интегрированные уроки физики и биологии расширяют кругозор и формирует у детей полную картину мира. А в будущем полученные знания помогут ребятам определиться с выбором профессии.

#ШКОЛА950 #ДОНМ #ШколыКолледжиМосквы #Предпрофкласс